計算はできるのに算数が苦手?その“つまずきの正体”と克服のヒント

計算問題は解けるのに、それよりもっと簡単な計算で答えが出せる文章題をなぜか解けない、というお子さんが少なくありません。

なぜこんなことになってしまうのでしょうか?

以下をご覧ください。

よくあるつまずきパターン

まずは、私が指導の現場でみてきた(毎年よくみる)現象のひとつを紹介します。

問題1-1

3で割り切れる整数のうち最小のものは3であるが、5番目に小さい数はいくらか。

解答1-1

順に、3×1、3×2、3×3、3×4、3×5となるから、答えは3×5=15

これができる子の一部は以下の類題ををこう解きます。

問題1-2

3で割ると2余る数のうち最小のものは2であるが、5番目に小さい数はいくらか。

誤答1-2

(問題1-1の解答手順と同じようにすればいいから)

順に、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5となるから、答えは2×5=10

「10を3で割ったら余りは2になるかな?」と問いかけてみると、「あっ、ミスった!」とはいうものの、なぜ間違いなのかはわかっていないようです。

もちろん、正解は次の通りです。

解答1-2

3で割ると2あまる数は、3で割り切れる数より2大きい数だから、式で書くと

3×(整数)+2

と表せる。よって、小さい順にあげていくと、

3×0+2、3×1+2、3×2+2、3×3+2、3×4+2

となるから、答えは3×4+2=14

つまずきの正体:作業手順の暗記に頼る学習

「問題を解くこと=作業手順を覚えること」と理解し、作業手順を真似ればよいと学習してしまっているからです。

本来、問題を解くことは、いわば連想ゲームのように問題文を言い換えることであり、その言い換えた表現から式を立てることにつながれば、それを計算して最終値が求められるものです。

作業手順は、解答手順の根拠となる話しの組み立てを行った結果として生じるものであり、作業手順ありきではございません。

正しい思考プロセス

上記の例題であれば、解けるとは、以下のように話しを組み立てられることをいいます。

3で割ると2あまる数は3で割り切れる整数よりも2大きい数である

→3で割り切れる整数(3の倍数ともいう)を式で表すと「3×整数」となる

→3で割ると2あまる数は「3×整数+2」と表せる

→整数にあてはめる数が大きくなるごとに、式の表す値も大きくなる

→整数にあてはめる数は、最小が0であるから、0、1、2、3、4と数えていくと、5番目は4のときである

→求める値は3×4+2を計算すればよい

これが、どこか一つでも途切れると、自力のみで問題を正解することはできないのです。

文章題克服の3つのステップ

このように、文章題を解くためには、以下の段階で行うことが必要です。

STEP1:問題文の正確な理解

問題文に書かれている内容を正しく理解する

STEP2:立式の技術習得

答えを求めるための式を立てる

STEP3:計算力の確保

式を(計算問題として)解いて最終値を求める

計算問題なら解けるということは、正しい式を立てた後は正解を出せるということに過ぎません。計算問題以外の算数の問題(文章題)を解けるようにするためには、この第2段階までを正確に処理できる技術を身につける必要があるのです。

具体的な練習方法

上記の問題例でいうと、

・3で割ると2あまる数は、3で割り切れる数より2大きい数であると理解している

・式で表すと「3×(整数)+2」となることを理解している

・(整数)にあてはめることができる具体的な数は、0,1,2…であると知っている

という段階を経た上で、これらを言語化(して自ら表現することが)できるようになるまで練習を続けることが大切です。

段階的学習のすすめ

大人であれば、解答を導く処理部分である、以下の部分だけを覚えさせれば、勝手に抽象化して理解し、応用がきくようになるかもしれません。

小さい順にあげていくと、

3×0+2、3×1+2、3×2+2、3×3+2、3×4+2

となるから、答えは3×4+2=14

しかし、経験上、これを小学生に求めるのは無理があると、私は思います。

したがって、地道に次の段階を踏んで一つずつ身につけていくことをお薦めします。

具体的な学習手順

・問題文に書かれている内容を正しく理解する

→問題文に現れる用語の意味を全て理解する

・答えを求めるための式を立てる

→何に注目するべきかを理解し、それを問題を読んだだけで思い出せるよう訓練する

→注目すべき値や量から式を立てる話しの組み立てを身につける

・式を(計算問題として)解いて最終値を求める

→ここで詰まってしまう場合は、別途計算練習を行う

神田算数・数学塾での指導方針

当塾では、お子さまの「つまずきの正体」を見極め、根本的な理解力向上を目指した指導を行っています。

当塾の特徴的な授業内容

思考プロセスの言語化指導

問題を解く際の思考過程を言葉で説明できるよう、段階的に指導します。単なる解法の暗記ではなく、「なぜその式になるのか」を論理的に組み立てる力を育成します。

個別診断による弱点特定

お子さま一人ひとりのつまずきポイントを詳細に分析し、最適な学習プランを作成します。計算力、読解力、立式力のどこに課題があるかを明確にします。

段階別カリキュラム

基礎概念の理解→式の立て方→応用問題まで、無理のないステップで進めます。急がせることなく、確実に定着するまで指導を行います。

問題ごとにどのように言語化すればよいかなど、上記の具体的な情報は、解法が載っているテキストであれば書いてございます。それを、ひとつずつ身につけていくよう取り組めば必ず解けるようになります。

こんなお悩みをお持ちの保護者様へ

以下のような状況でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

・保護者様が毎日見てあげる時間を確保することが難しい

・問題ごとの話しの組み立てをどう教えればよいかがわからない

・そもそも、お子様がどこでつまずいているのかが見えない

・計算が必ずしも完璧にできるわけではない

・問題点を指摘すると親子げんかになりがちで、対処にお困りである

無料面談を行い、必要に応じて体験授業を設定することも可能です。

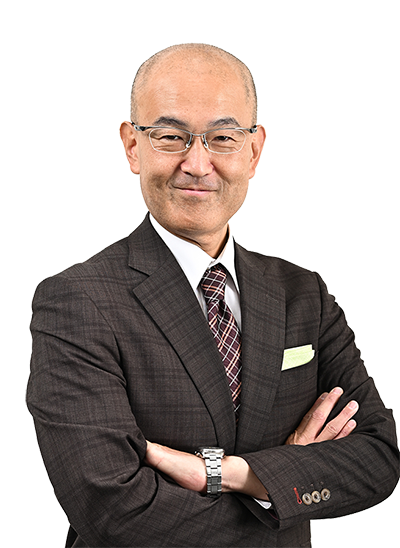

執筆者プロフィール

神田算数・数学教室 塾長 神田寛元

東京大学理科1類卒業。受験指導歴10年以上。「偏差値20足りなくても志望校合格」を実現する指導スタイルで、通っている塾から志望校変更を薦められた生徒を初志貫徹で合格に導く。

「問題の解き方を覚えること」ではなく「考え方を理解し説明できること」を重視した指導により、模試の合格判定に関係なく志望校合格を実現。特に算数・数学の思考プロセスの言語化指導を得意とし、根本的理解に基づく学力向上をサポートしている。

神田算数・数学教室

東京都中央区(新富町駅・築地駅近く)

個別指導・オンライン指導対応

URL: https://kanda-math.net/

お子さまの算数・数学でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。