大学入試の準備は中学生から始まっている?中3から意識したい5つのこと

難関大学には行って欲しいけれども、まだ中3だから大丈夫…?

「難関大学には行って欲しいけれども、 まだ中3なので本格的な準備はしなくても大丈夫よね。」

「受験学年になったら本腰入れて取り組ませればいいかな。」

「もう中学生だから本人の自覚に任せ、その気になるのを待てばいいかな。」

このようにお考えの保護者様も多いと思います。 しかし、高2、高3から追い込んで間に合うためには、その時点で基礎がしっかりできていることが大前提です。

もしそうでないまま高2、高3の時期を迎えてしまうと、そこからどれだけ真剣に取り組もうが何しようがもはや手遅れです。

中3の今こそ「基礎力」を徹底確認するべき理由

まだ時間的、期間的に余裕がある中3のこの時期だからこそ、本当の基礎力がついているかどうかを徹底的に確認し、 不足しているところが見つかったら直ちに補強することが大切です。

「基礎力」とは何か

基礎や基本が大切であるとはよくいわれますが、この言葉は、使う人によって大きく意味が分かれるもののひとつです。ここでいう基礎力とは、他の問題を考える時によく使う話の組み立てを自らできるようにするために必要な技術のことを言います。

各単元ごとに、そこから話が始まる、その計算技術を持つことから解くことが始まる知識や技術の総称です。どの問題を解く時にも、自然に当たり前に使っている考え方や技術のことです。

小学校の計算を例に

2桁×2桁(例えば12×13)の計算をする時には、まずかけ算九九を全て丸暗記しておくことが必要です。 もし「にさんがろく」を覚えていないのであれば、12×13=156と問題と結論をそのまま丸暗記するしか正解を導くことはできないことになります。

九九を全て覚えていれば、一桁ずつ掛け算した結果を適切にずらして並べてたす技術を使い、最終値を求めることができます。

九九を全て丸暗記して瞬時に呼び出せるようにした上でこの技術が身につけば、どれだけ数の組み合わせが変わっても( 例えば54×78であれば、8×4、8×5、7×4、7×5 を使って求めることができます。) 桁が増えても同様に対応することができます。

この例でいうと、基礎力とは九九を覚えて瞬時に呼び出せることと、適切に位をずらして書いてたす技術であり、応用とは2桁以上のどのような整数のかけ算でもできることに相当します。

では、あなたのお子様に基礎力があるかどうかをどのようにチェックすればいいか。

まずは、以下のことを確かめてみてください。

<基礎力チェックリスト>

(1)単語、用語の意味を正確に言える。

(2)公式は覚えているものの、どの問題にどの公式を使っていいかがわからないことがある。

(3)(文章題の)解き方は覚えたが、少し表現を変えた問題になると解き方がわからなくなる。

(4)定期試験はそこそこできるが、模試でその単元の問題を出されると急に解けなくなる。

(5)毎日勉強時間を取っているものの、その効果を感じられるような成果は上がっていない。

それぞれ、項目ごとに解説いたします。

(1)単語、用語の意味を正確に言える。

「方程式」「項」「同類項」「係数」「関数」「変化の割合」「傾き」「切片」「因数分解」

などの用語をそれぞれいえるかどうかが、応用力をつけるために大変重要な役割を果たします。

確かに、試験でこれらの用語の意味を問うような問題は出ませんが、応用問題の解法を解説するときに使われる用語なのです。

よって、言葉の意味を知らないと、解説を読んでもわからないということです。事実上、自習することができなくなってしまいます。

(2)公式は覚えているものの、どの問題にどの公式を使っていいかがわからないことがある。

その公式はどのような場面で何を求めるためのものなのか、つまり使う目的とセットで(理解した上で)覚えないと、適切に使うことができません。

(3)(文章題の)解き方は覚えたが、少し表現を変えた問題になると解き方がわからなくなる。

(2)と同様に、なぜそのとき方をする必要があるのかを理解した上で覚えないと、「さっきの問題とはここは同じだからそのまま使える」「ここは異なるから、それに応じて変える必要があるな」という臨機応変な対応が難しくなるのです。

(4)定期試験はそこそこできるが、模試でその単元の問題を出されると急に解けなくなる。

(2)、(3)にも共通しますが、納得感がある理解をともなわずに解法そのものを丸暗記しても、時間がたつと忘れます。学校の試験範囲から外れて数日後には、きれいさっぱり忘れてしまうことはよくあることです。

(5)毎日勉強時間を取っているものの、その効果を感じられるような成果は上がっていない。

時間をかければいいというものではなく、その時間内に

「なぜこのような公式が成り立つのか」

「なぜその値を求める必要があるのか」

「なぜこのような話の組み立てになるのか」

「なぜ濃度をたしてはいけないのか」

を理解して納得することにつなげようとして取り組んでいるか否かが、成果に大きく影響します。

一回で全て理解する必要はございませんが、わからないことは保留しておき、後日友達や先生に聞くとか、他の本で調べるとかの方法で解決を試みることは大切なことです。

いずれにしましても、「あとでこの知識、技術が役に立つ状態になるまで仕上げる」という意識を持って取り組むことが何よりも大切です。ぜひ、ここに注意を向けてみてください。

中3から志望大学に現役で進学するために意識したい5つ

目標がないままただ勉強をする気にはなかなかなりにくいものです。とはいえ、自然にやる気がでるのを待っていたら時間切れになるかもしれません。そこで、次のことを意識してみることをお薦めします。

(1)基礎学力をつけることを最優先するという意識を持つ

(2)思考力という言い換えの技術を少しでも多く 身につけようとする心構えをもつ

(3)志望大学が要求するレベルを調べておく

(4)復習をする習慣を身につける

(5)志望大学に進学した後の進路を調べておく

(1)基礎学力をつけることを最優先するという意識を持つ

前項で申し上げましたように、まずは試験で得点を取るためには、基礎学力が充実していることが前提です。

(2)思考力という言い換えの技術を少しでも多く 身につけようとする心構えをもつ

最近は、思考力を問う問題がよく出題されるといわれています。思考力といっても、試験で問えるものは、所詮、語彙力を基礎とする言い換えの技術で対応できる範囲に過ぎないものです。

地道に語彙力を増やし、覚えた語彙を使うためにも、解答を記述式で書くよう、日頃から心がけておくのがよいでしょう。

(3)志望大学が要求するレベルを調べておく

入るのが難しい学校でも、必ずしも難問を解かなければ受からないとも限りません。意外と、教科書レベル+α程度が完答できれば合格するものです。志望校の過去問は早い段階で見ておくことをおすすめします。

(4)復習をする習慣を身につける

一度理解したからといって、しばらく触れないでいるとどんどん忘れていきます。定期的に確認する習慣をつけましょう。

(5)志望大学に進学した後の進路を調べておく

卒業後に先輩方がよく進む進路について調べておくと、自分もその進路で活躍する姿をイメージしやすいのではないかと思います。勉強するのがつらいときもあるかもしれませんが、このようなときに、よい気分転換になります。

まとめ

・高2・高3で本気を出しても基礎がなければ手遅れになる可能性がある

・中3の今こそ基礎力を徹底的に確認・補強することが大切

・チェックリストを参考に、必要があれば早めに対策を

無料面談を行い、必要に応じて体験授業を設定することも可能です。

ご不明点やご質問、取り上げてほしい話題などがございましたらメッセージをお寄せください。次回以降に、必要に応じて適宜反映いたします。

個別のご相談も承りますので、ご入用の際は、お問い合わせください。お待ちしています。

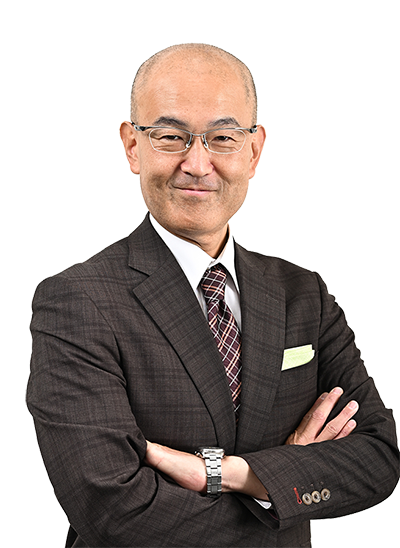

執筆者プロフィール

神田算数・数学教室 塾長 神田寛元

東京大学理科1類卒業。受験指導歴10年以上。「偏差値20足りなくても志望校合格」を実現する指導スタイルで、通っている塾から志望校変更を薦められた生徒を初志貫徹で合格に導く。

「問題の解き方を覚えること」ではなく「考え方を理解し説明できること」を重視した指導により、模試の合格判定に関係なく志望校合格を実現。特に算数・数学の思考プロセスの言語化指導を得意とし、根本的理解に基づく学力向上をサポートしている。

神田算数・数学教室

東京都中央区(新富町駅・築地駅近く)

個別指導・オンライン指導対応

URL: https://kanda-math.net/

お子さまの算数・数学でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。